TEXT 2021

冬の関西アートめぐりで、感性を研ぎ澄ます

(2021年11月、大丸松坂屋カード NEW ME, NEW LIFE MAG. https://mag.jfr-card.co.jp/culture/20211125/metro.html)

青の強制力 -椋本真理子 個展「Park & Mountain」をめぐって[展評]

(2021年11月、RISE GALLERY WEBサイト https://rise-gallery.com/exhibition/corner80/pg974.html )

佇みの前後にあるもの -山口修 個展『佇む』をめぐって[展評]

(2021年9月、RISE GALLERY WEBサイト https://rise-gallery.com/exhibition/still/pg973.html )

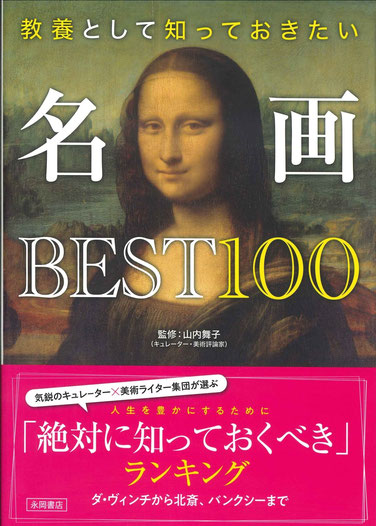

『教養として知っておきたい名画BEST100』(監修)

(2021年9月、永岡書店)

何かが起こるために -大野力「still life」をめぐって[展評]

(2021年7月、RISE GALLERY WEBサイト https://rise-gallery.com/exhibition/corner79/pg960.html)

身元を明らかにする/しない -大野力「boring room」をめぐって[展評]

(2021年3月、RISE GALLERY WEBサイト https://rise-gallery.com/exhibition/corner79/pg960.html )

冬の関西アートめぐりで、感性を研ぎ澄ます

(2021年11月、大丸松坂屋カード NEW ME, NEW LIFE MAG.

https://mag.jfr-card.co.jp/culture/20211125/metro.html)

青の強制力 -椋本真理子 個展「Park & Mountain」をめぐって[展評]

ダムやプールなど「水に関わる人工物」をFRPで表現してきた椋本真理子。近年では「噴水」を意味する「fountain」と名付けられたシリーズも制作しており、本展では3点が展示されている。だが、それらのフォルムは水と見なすにはどうにもムチムチ・プリプリしており、見ただけで噴水と認識する人は少数派で、むしろ大多数は題名を知ることで「そう言われれば」程度に頷くのが実状であるように思う。そしていずれの場合もそれは表面を覆う「青」に依るところが大きいのではないだろうか。

ここで「青で水を意味すること」について少し触れてみたい。これは世界共通の常識のようなもので、ゆえに、デザイナーの仕事においては目的にあわせて至極一般的に行われている(例えば水滴を表現する場合にそれを青くするなど)。しかし一方で、アーティストの作品では必ずしもそうではない。理由はいろいろ考えられるが、例を挙げれば、実際のところ水そのもの色は青ではない、または青に見える状況というのはさほど多くはない、といったところになるだろうか。そしてあらためて椋本の作品に目を向けると、彼女の「青」の使い方というのは、どちらかといえばデザイナーのそれに近いといえる。

だが、彼女の作品が興味深いのは、色に関してはデザインの仕事のように明瞭な記号性を示しつつも、総体としてはアートであるということだ。その一例として挙げたいのが(本展の出品作ではないが)、「愛知芸術文化センター アーツ・チャレンジ2018」に入賞し同センターに展示された《POOL(big pink)》。それは離れた場所から目にするとピンク色をした「ラブホテルのベッド」のように見えるのだが(それが公共施設のエントランスというパブリックな場所にある様子もデペイズマン的で面白かった)、近づけばその内側は青一色であることが判り、その結果、鑑賞者はそれがベッドではなく家庭用のビニール・プールであることを認めざるを得ないのである。

そして本展の’fountain’シリーズにおける「青」もまた、それと同様にある種の強制力を持っている。けれども冒頭で述べたとおり、その作品を噴水と捉えうるかどうかは、結局のところ見る人しだい。それもまた、彼女の仕事がデザインではなくやはりアートであることの証左なのだろう。

(2021年11月、RISE GALLERY WEBサイト https://rise-gallery.com/exhibition/corner80/pg974.html)

佇みの前後にあるもの -山口修 個展『佇む』をめぐって[展評]

2019年4月の同廊での開催以来、約2年半振りの個展。最大の特徴は「横向きの人物像」の割合の高さで、それらは出品作品13点のうち6点にものぼる。また、その多くは《無題》(出品リスト番号1)や《無題》(出品リスト番号9)のように地と図の関係が明瞭であり、同様の表現は静物を描いた作品《bottle》にも見られた。

このような描き方の作品は、前回の個展の《無題》のように、過去にも発表されているが、数はごく限られていた。そしてそれ以外の、従来の作品の殆どには、多かれ少なかれ混然とした部分があり、それに由来する「曖昧」な感じが作家の持ち味となっていた。ゆえに今回の構成に対する第一印象としては「随分変わったな」というのが率直なところだった。

その会場では、前述の《無題》(出品リスト番号9)のように配色が交通標識を思わせるものや、開会式での所謂「人間ピクトグラム」が話題となった東京オリンピックのピクトグラムを彷彿とさせる《夜明けまで》など、「記号性」を連想させる作品もあった。とはいえ、それらをしばらく眺めてみても「見る者に何を喚起させようとしているのか、あるいは何を象徴しているのか」は、まさに「曖昧」なままで、やはりそれらは山口の絵画なのであった。そして今回の個展の名称となった「佇む」という行為もまた、その静的さあるいは情緒的な響きゆえ、これらの作品と同様に「見ただけでは意図や目的を推し測りにくいもの」といえる。

ちなみに、この「佇む」という動詞は単に「立っている」姿勢というよりもむしろ「一定時間ある場所に立ち止まっている」状態を表しており、その前後には移動-つまり「歩いている」状態があることを含意している。かつて山口にインタビューした際、彼は深夜の散歩が趣味であると明かしてくれたが、本展を通じて、あらためて私は彼がこの「歩く」という行為に強い関心を持ち続けていることを認識した。その根拠としては前述した「佇む」と「歩く」という行為の縁深さというのも当然あるのだが、それよりも格段に雄弁なのは、なんといっても、今回の会場には「佇む」という言葉を含む作品がひとつも無い一方で、出品作のなかからフライヤーのメインヴィジュアルに採用された作品のタイトルが《walking 2》であることだろう。

(2021年9月、RISE GALLERY WEBサイト https://rise-gallery.com/exhibition/still/pg973.html)

『教養として知っておきたい名画BEST100』(監修)

(2021年9月、永岡書店)

何かが起こるために -大野力「still life」をめぐって[展評]

「still life」は、17世紀のオランダに登場した言葉「stilleven」(意味は「動かざる生命」)に由来する英語である。この「stilleven」が具体的に指すのは自身の意志では動けないとされる物-花、楽器、食材、雑貨などを細密に描いた絵画であり、日本語では「静物画」となる。そしてこの個展のタイトルをふまえれば、多様な素材・表現の作品が並ぶ本展で最も注目すべきは市販の霧吹きタイプの消臭剤に着想を得た木彫《Good Stuff》ということになるだろう。

この作品には興味深い点がいくつかある。例えば、商業・工業・機能的な見地からデザイナーが設計したフォルムを模していること、すべて同じ角度でノミを細かく入れていくというデジタル的なメカニズムで成形していること、ラッカースプレーによる走り描きのような線が施されていること、などだ。そしてこれらはレディ・メイド、3Dプリンター、グラフィティを想起させ、それだけでも現代美術ファンはこの作品をかなり多角的に楽しめそうだ。

と同時に、この作品は、オールド・マスターの愛好家を刺激するような性格も備えている。というのは前述のオランダの静物画でしばしば教訓的な理由で採用された「消えやすさにちなむもの」(美しいがすぐ枯れる「花」や音色を放つ「楽器」など)に通じる要素が、少なくとも2つは確認できるからだ。それは何かというと「匂いに関するもの」と「噴霧されるもの」で、彫刻の素材であるクスノキは前者に、最後の仕上げに使用されたラッカースプレーは後者に、そしてモチーフとなった商品はその両者に深く関係している。また、スポットライトを主な光源とした照明設定も非常にバロック的である。

とはいえ、ステートメントに「テーマは割となんでもよくて」とあるように、作家自身はコンセプチュアルなものには基本的に無関心なようだ。一方で、彼のこだわりが窺えるコメントとして挙げられるのが、インタビュー時に耳にした「原形が出来た時点で“壊したく”なる。このままかたちに沿ってきれいに着彩しても“何も起こらない”と思うから。」というもの。彼にとって“何かが起こる”ことはおそらく専門性やテーマよりも重要なことで、彫刻以外のジャンルに次々と取り組み続けているのもそこに由来するのだろう。

(2021年7月、RISE GALLERY WEBサイト https://rise-gallery.com/exhibition/corner79/pg960.html)

身元を明らかにする/しない -大野力「boring room」をめぐって[展評]

自身2度目の個展となる本展に向け、大野力は専門である木彫以外にも様々な素材・技法を採用。出品作計7点の内訳は木彫が3点、クレヨンと油性ペンによる絵画が2点、木版画と陶による作品がそれぞれ1点となっている。

このうち《maskman》は高校1年生の時の落描きに着想を得た等身像で、本展の出品作の中ではサイズと価格の双方で突出しているもの。クスノキの丸彫りという素材・技法と、荒々しいノミ跡が残された表面からは、霊威を託された古代日本の仏像が想起される。一方で、その像容を特徴づける2つのアイテム-「学生服」と「プロレスのマスク」に注目してみれば、一見珍妙な組み合わせながら、それらには「まとう者に匿名性を与える」という明確な共通点を見いだすことができる。ゆえに、そのトータル・コーディネート(靴も異様に分厚い)からは、存在感のある体躯とはうらはらに、自己の内面をつまびらかにすることに対する忌避のようなものが感じられた。

と同時に、会場ではそんな個の感情とは縁遠そうな作品にも出会った。それらは、いずれも美術史上の名作をモチーフとした平面および立体作品で、それぞれ《絵》や《彫刻》と題されている。そこには額や台座、そしてご丁寧に「Mona Lisa」や「DAVID」のようにキャプションまで表現されているのだが、よく見ると実はあまり似ておらず、例えばモナリザは実物よりも遥かにマッチョでむしろリオデジャネイロのキリストに近い。この「再現性をさほど追求しない+元ネタの作品名の表示+題名の付け方」についてさらに踏み込んで論じるには、作家とのコンセプチュアルな問答がもう少し必要な気がするが、ひとつ言えるのはこれらはすべて「身元を明らかにする/しない」ことに関係しているということ。そしてそれは《maskman》のいでたちとも重なる。

(2021年3月、RISE GALLERY WEBサイト https://rise-gallery.com/exhibition/corner79/pg960.html)